La prochaine réunion du Groupe de pilotage de l’information géographique sur l’eau (GPIGe) se tiendra le 13 décembre prochain.

L’ordre du jour est en pièce jointe.

Vous retrouverez l’ensemble des travaux du GPIGe dans l’article dédié ci-dessous.

La prochaine réunion du Groupe de pilotage de l’information géographique sur l’eau (GPIGe) se tiendra le 13 décembre prochain.

L’ordre du jour est en pièce jointe.

Vous retrouverez l’ensemble des travaux du GPIGe dans l’article dédié ci-dessous.

Fruit d’un travail de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire, ce programme porté par Eau 17, l’Agglomération de La Rochelle et l’EPTB Charente est particulièrement stratégique pour la préservation de la qualité de l’eau des captages du fleuve Charente.

L’ensemble des actions sera prochainement présenté sur le site internet de l’ EPTB Charente

En savoir plus

Le programme pluriannuel de gestion (PPG) est un programme d’actions pour la gestion des milieux aquatiques, humides et de leur biodiversité à des échelles hydrographiques adaptées. Sa mise en œuvre est soumise au respect de la Loi sur l’eau qui découle de la Directive Cadre européenne sur l’Eau. Elle fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG).

Dans un contexte de crise climatique, d’extinction de la biodiversité et d’urbanisation croissante, la nécessité de préserver ces milieux et leurs fonctionnalités est essentielle.

Cette journée d’échanges organisée par l’OFB, le Ministère de la Transition Ecologique, l’INRAE et le Réseau de sites de démonstration pour la restauration morphologique des cours est destinée à tous les acteurs concernés par la gestion des milieux aquatiques.

Les résultats de travaux de restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau ayant bénéficié de suivis rigoureux et instructifs y seront présentés. Différents temps d’échanges seront organisés afin de favoriser le partage d’expérience sur ces sujets.

L’EPTB Dordogne présentera ses travaux dans le cadre du Projet Life Conservation et Restauration écologique des milieux alluviaux de la Rivière Dordogne – 2020-2026.

La session 5 sera consacrée aux opérations réalisées en zones humides, esutaires et plans d’eau.

Cet événement s’adresse aux élus, aux associations de propriétaires riverains, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux techniciens et ingénieurs du domaine.

Les objectifs de ce webinaire sont de :

L’ASTEE et ses partenaires, dont l’ANEB fait partie, a réalisé une vidéo de sensibilisation des élus et des propriétaires

riverains de cours d’eau à la préservation des ripisylves. Consultez le Communiqué de Presse en pièce jointe.

Consultez le Communiqué de Presse en pièce jointe.

En quoi consiste le travail de la Commission européenne sur la préservation et la restauration des cours d’eau ? Quelles interactions existent entre la France et l’Europe sur ce sujet ? Quels sont les intérêts possibles et outils disponibles pour les acteurs français ?

de 15h30 à 17h

Assurer la restauration des cours d’eau est une condition nécessaire à l’atteinte du bon état écologique au titre de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) : « Les Etats membres [de l’Union Européenne] protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface ».

La DCE constitue aujourd’hui un texte majeur dans l’orientation de la politique de l’eau en France et plus largement en Europe. La restauration est orientée vers le « bon état écologique » des masses d’eau de surface, dont une majorité prend la forme de « cours d’eau ».

Cet objectif de restauration et de préservation des cours d’eau est en lien avec certaines politiques européennes comme la directive Habitats ou encore le règlement « anguilles », et plus récemment avec la stratégie sur les infrastructures vertes, ainsi que le Green Deal via sa Stratégie Biodiversité 2030.

Le cadre européen représente ainsi une base importante pour les actions liées à la restauration écologique des cours d’eau. La compréhension des enjeux et des relations entre politiques européennes d’une part, et la connaissance des outils et des acteurs existants d’autre part, sont d’intérêt pour la mise en œuvre des actions sur le terrain.

de 09:30 à 12:00

Votre communication (résumé étendu) est à déposer au plus tard le 5 décembre 2021, via la plateforme SciencesConf.

I.S.Rivers aura lieu du 4 au 8 Juillet 2022 à Lyon

Suite au succès rencontré lors des éditions précédentes d’I.S.Rivers, le GRAIE et la ZABR lancent en 2022 la quatrième édition d’I.S.Rivers qui mettra à l’honneur les fleuves et les grandes rivières du monde.

I.S.Rivers vise à faire un état des connaissances et des retours d’expériences pour contribuer à une gestion durable des fleuves et grandes rivières en intégrant leurs spécificités.

Elle s’intéresse aux différentes dimensions, aux différentes visions, des systèmes fluviaux: les dimensions physiques et écologiques et les dimensions humaines (gouvernance, économie et culture).

L’ORZHC est un organe privilégié de suivi de l’application de la stratégie régionale en faveur des zones humides. Il émane d’une réflexion commune entre les différents acteurs insulaires, afin de préserver, valoriser, gérer et restaurer si nécessaire ces milieux.

L’Observatoire Régional des Zones Humides de Corse constitue une réponse adaptée à des besoins de connaissances, d’actions et de transparence. En effet, les politiques environnementales nationales ou régionales sur ces milieux nécessitent de nos jours d’outils d’aide à la décision. Le SDAGE 2010-2015 du Bassin Corse, dans son OF3C « Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant leurs fonctionnalités », prônait la mise en œuvre d’un ORZH pour le suivi et la surveillance de ces milieux.

En naviguant à travers ses pages, vous pourrez y trouver de très nombreuses informations sur qu’est-ce qu’une zone humide ? Pourquoi les préserver ? Et également les actions menées à l’échelle du territoire pour atteindre les objectifs fixés par les acteurs à savoir la conservation de ces milieux.

En savoir plus

Depuis 13 ans, la Ville de Saint-Martin de Crau est la structure animatrice des sites Natura 2000 de la Crau. La mairie de Saint-Martin de Crau ne souhaitant pas renouveler son engagement dans la démarche Natura 2000 en 2022, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a sollicité le SYMCRAU en juin 2021 pour assurer l’animation des sites Natura 2000 de Crau.

Pour expliquer l’engagement du SYMCRAU, Céline Tramontin, adjointe au maire d’Istres et présidente du SYMCRAU a précisé que « Milieux naturels et ressource en eau sont interdépendants en Crau et leurs enjeux de préservation se rejoignent, de même que le territoire d’intervention du SYMCRAU et des sites Natura 2000 de la Crau. Il s’agit aussi d’un bel exemple de transversalité dans la mise en œuvre de politiques publiques avec une logique d’efficience et d’efficacité ».

Après un bilan des actions menées en 2021 présenté par Pauline Rocarpin animatrice Natura 2000, Charlotte Alcazar, directrice du SYMCRAU, a dévoilé le futur programme d’action pour la période 2022-2024 ainsi que le budget global pour les trois prochaines années ; soit 233 000 € financés à 50% par l’Europe (au titre du dispositif FEADER) à 40% par l’Etat et à 10% par le SYMCRAU. Parmi les orientations phares du programme 2022-2024 : le renforcement de la portée des évaluations d’incidence par la proposition d’une liste locale de travaux soumis, l’étude de la fréquentation des sites par les chauves-souris, le travail d’identification des trames écologiques (vertes et bleues), la sensibilisation du public aux enjeux du site à travers de nouveaux outils de communication : maquette, film, concours de dessins…

Anne-claire Oriol, par ailleurs Vice-Présidente du SYMCRAU, a été maintenue dans ses fonctions de présidente du COPIL jusqu’à la fin de son mandat de 3 ans. Cela permettra d’assurer une continuité avec le travail effectué sous l’égide de la commune de Saint-Martin-de-Crau.

L’ANEB, membre de la commission spécialisée du CNTE (Conseil national de la transition écologique), a assisté à la dernière réunion de la commission spécialisée en charge de l’orientation de l’action de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du changement climatique) .

En savoir plus ;

• Pour la reconquête de la biodiversité :

la préservation, la restauration et la valorisation de la biodiversité (inventaires, études préalables et travaux, animation…)

• Plan vert (Création et amélioration d’espaces verts) :

la création et l’ouverture au public de nouveaux espaces verts et de nature, et l’amélioration de la qualité d’espaces verts existants déjà ouverts au public (études préalables et travaux)

Déposez vos dossiers de candidature dès que possible pour un passage en commission permanente au premier trimestre 2022.

Les déversements d’eau de ruissellement en temps de pluie constituent un enjeu bactériologique avec des conséquences sanitaires. Pour les paramètres physico-chimiques les plus classiques comme la demande biologique en oxygène, mais surtout pour certains micropolluants (HAP, pesticides, etc.), ces rejets deviennent une préoccupation pour la restauration du bon état écologique des masses d’eau pour les années à venir.

Agents des structures porteuses de la compétence GEMAPI, animateurs et techniciens de l’aménagement du territoire, animateurs agricoles, de captage, élus, bureaux d’études.

Organisé par le Comité de bassin Adour-Garonne avec l’appui de l’agence de l’eau, des DRAAF, des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et de la profession agricole, ce rendez-vous, qui se tiendra en physique et en digital, rassemblera décideurs publics et économiques, des organismes professionnels agricoles, des représentants des filières de transformation et commercialisation, la grande distribution… Le colloque sera axé sur la nécessaire transition de l’agriculture afin de préserver les ressources en eau mais aussi la biodiversité, dans un contexte de réchauffement climatique.

Avec l’intervention de Paul Carrère, président de l’Institution Adour dans l’atelier 4 : Engagement des territoires au cœur des transitions

« Quels acteurs peuvent porter un projet de territoire ? Quel rôle jouent les collectivités et comment elles mobilisent leurs compétences et leurs outils au service des enjeux locaux ? Quels besoins et accompagnements pour faciliter ces dynamiques territoriales ? »

Le 20 avril 2021, la Métropole Rouen Normandie, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, le Syndicat du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec et le Syndicat des Bassins Versants Cailly, Aubette, Robec organisaient leur premier webinaire Risque inondation et Gestion des eaux pluviales avec plus de 130 personnes à participer à cet événement !

Retrouvez les replay et tous les documents de ce rendez-vous sur le site de l’ASYBA

Introduction – Conférences plénières du matin

Conférences plénières de l’après-midi

Atelier 1 : Gestion des eaux pluviales et urbanisme dense : panorama des techniques mobilisables

Atelier 2 : Comment contrôler la bonne réalisation et l’entretien des ouvrages dans le temps ?

Atelier 3 : Comment concilier risque inondation et urbanisme ?

Atelier 4 : La multifonctionnalité des dispositifs de gestion des eaux pluviales

Toutes les actus, les rendez-vous et les ressources Zones humides, mares et vallées alluviales.

Téléchargez la Newsletter n°71

Consultez la page de présentation du Pôle relais Mares et Vallées Alluviales

Montagnes, dunes, forêts, milieux secs ou zones humides… ces habitats ont en commun leur sensibilité aux changements climatiques et la vulnérabilité du vivant qu’ils abritent. Quelles actions mettre en place pour préserver ces sentinelles du climat ? Comment adopter une ambition régionale de conservation ? Quelle(s) application(s) dans les sites naturels gérés ?

Basé sur la connaissance acquise au cours de 6 années de recherche, le colloque réunira les gestionnaires de milieux naturels, élus et autres acteurs du territoire pour discuter des actions de conservation. Pour chaque milieu, les experts présenteront les résultats des suivis d’espèces sur le terrain, leurs analyses et les cartes de modélisation des aires climatiques favorables à l’avenir. Ces présentations seront suivies d’un regard croisé sur le milieu considéré et d’échanges avec la salle sur les actions concrètes à engager.

Parmi toutes les interventions prévues, deux parties sont consacrées aux milieux humides

Voir aussi

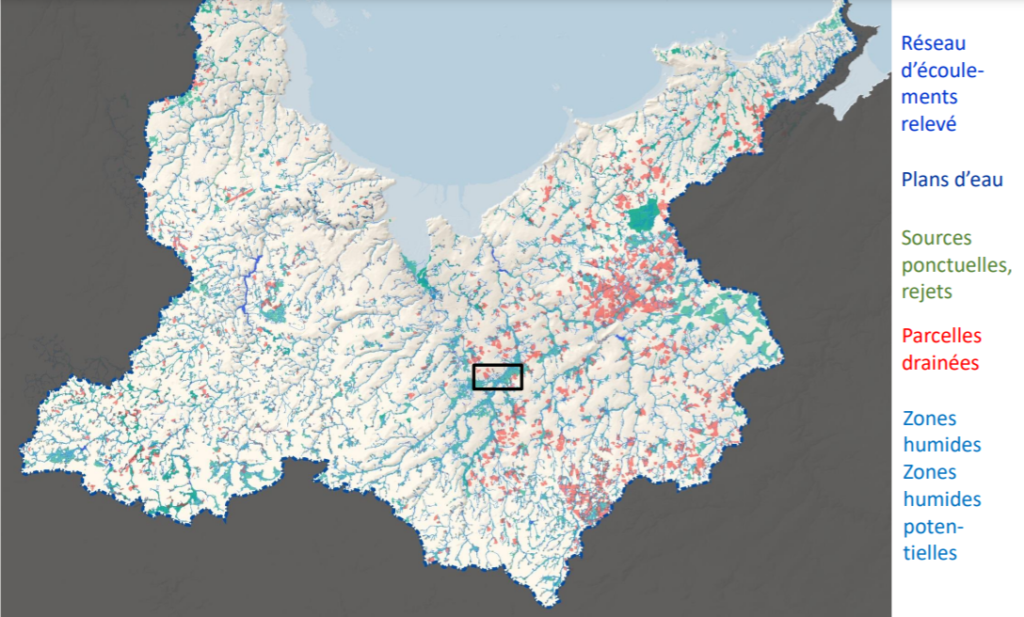

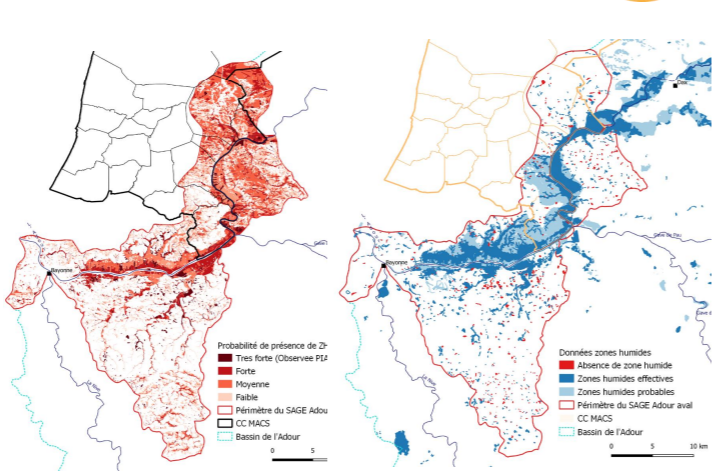

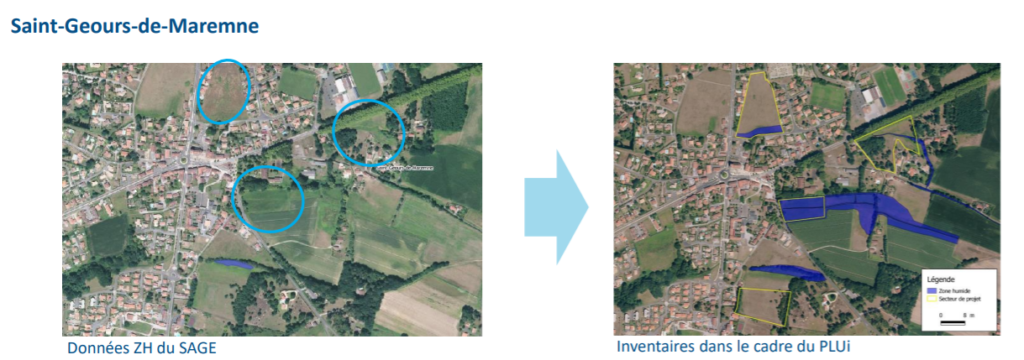

Présentation conjointe de la Communauté de Commune MACS – Maremne Adour Côte-Sud) et de l’EPTB Adour pour illustrer la complémentarité des outils de planification Eau (SAGE) et Urbanisme (PLUi) pour une meilleure prise en compte et préservation des zones humides du territoire.

Côté SAGE

Objectif : améliorer la connaissance sur les zones humides sur le territoire grâce à la constitution d’une base de données à l’échelle du bassin de l’Adour, Pré localisation et inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE Adour aval et Hiérarchisation des zones humides inventoriées en fonction du niveau d’enjeu.

Les zones humides ainsi inventoriées par le SAGE Adour aval

→ Alimentent la TVB du PLUi

→ Donnent un premier niveau de connaissance sur les zones de projets

Côté PLUi

Sur la base de cette connaissance des investigations de terrain sont menées afin d’affiner la délimitation des zones humides concernées à l’échelle du projet qui sont ensuite traduites dans le zonage du PLUi.

Ce travail croisé conduit à une réécriture des règles du PLUi telles que :

La CC MACS organisent des sorties de terrain pour les élus afin de les sensibiliser à ces enjeux.

Dans le cadre de son Pôle-relais Zones Humides : mares et vallées alluviales, l’ANEB anime un cycle thématique intitulé Zones Humides et Urbanisme, (re)découvrez les différents temps forts de cette dynamique

Ces présentations ont été faites dans le cadre de l’atelier A1 du colloque E-A-U 2021 – L’EAU AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT : UNE STRATÉGIE GAGNANTE ! MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES, DES SOLUTIONS POUR DES TERRITOIRES URBANISÉS ATTRACTIFS ET RÉSILIENTS

Atelier A1 : Comprendre l’espace pour des aménagements adaptés

PLU(i), SCoT, TVB, SAGE, PAPI… : les outils existent, mais, appréhendés séparément, à des échelles souvent déconnectées de celle du projet, leur mise en application reste insatisfaisante vis-à-vis des enjeux ciblés (prévention des inondations, préservation de la biodiversité, amélioration du cadre de vie…) Pour y remédier, une meilleure interconnaissance de ces outils, des diagnostics environnementaux co-construits et fonctionnels apparaissent indispensables. Quels sont les outils à mobiliser, quelles sont les données nécessaires, comment les traduire à l’échelle du projet et les porter à connaissance des aménageurs ?

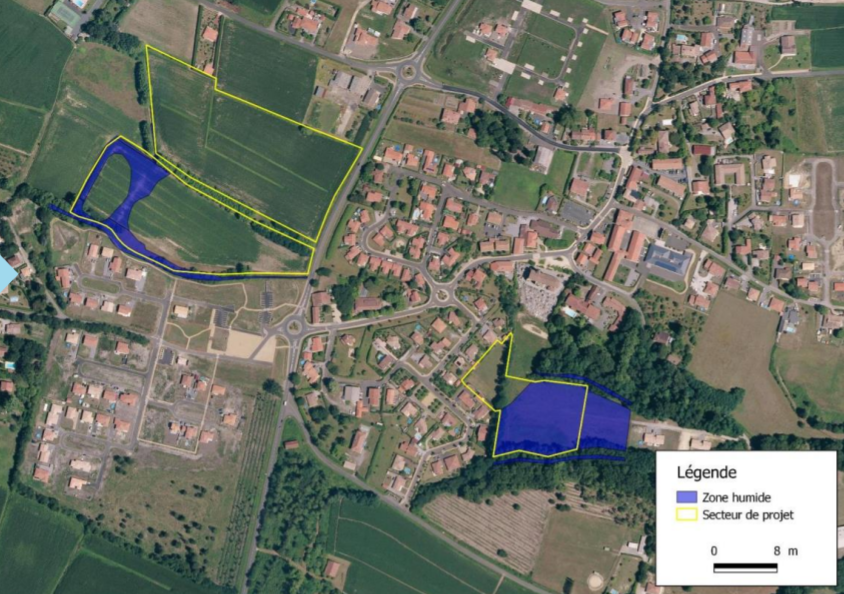

La Petite Saône, peupleraie abandonnée et coincée entre le camping et les premières habitations de la ville de Trévoux au nord de la métropole de Lyon, vient d’être restaurée pour en faire un nouvel espace naturel au cœur de la ville, dédié à la contemplation, à la promenade et à la pédagogie. La renouée du Japon et d’autres espèces exotiques envahissantes commençaient à envahir l’espace.

Cette opération, réalisée dans le cadre du Contrat de rivière « Saône, corridor alluvial et territoires associés », permet de poursuivre la reconquête des fonctionnalités des zones humides du lit majeur de la Saône. Ce projet, qui vise à préserver la trame verte et bleue du Val de Saône aval, s’inscrit également dans le contrat Vert et Bleu de la Région et dans le Plan nature du Département.

Le projet de restauration est établit sur une surface de près de 8 500 m², dont 3 500 m² sont identifiés en zone humide.

Pour ce projet, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’EPTB. Les travaux ont consisté à :

Les travaux sur la zone humide ont démarré en 2018 par la coupe des peupliers noirs puis la réalisation de diagnostics écologiques. Un plan de gestion est finalisé dès 2019 et les travaux de restauration sont réalisés en 2020, tout comme les aménagements touristiques et notamment un cheminement en bois sur pilotis et des panneaux d’informations à destination des riverains.

Photo de couverture issue de l’article https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_25937/ain–une-zone-humide-au-cour-de-la-ville-de-trevoux

La Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée, chaque année le 2 février, pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

Depuis 2001 en France, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les groupes de citoyens redoublent d’originalité et d’inventivité pour proposer des animations sortant des sentiers battus…

Partout en France, des animations grand public pour vous faire découvrir les richesses de ces milieux, haut lieux de biodiversité et les services qu’ils nous rendent.

Vous aussi contribuer à ce programme, en inscrivant vos animations en ligne!

Situé à l’extrémité nord-est de la forêt de Moulière, dans le département de la Vienne, Le Pinail (« Site Ramsar » n° 2461) est un ensemble exceptionnel d’étangs et de tourbières, de landes et de prairies humides, de forêts de feuillus et de résineux, qui s’étend sur un plateau de 923 hectares entre deux cours d’eau, la Vienne et le Clain.

Ce site est l’un des exemples les plus représentatifs et les mieux préservés des « landes poitevines » ; il abrite un arbuste caractéristique, l’Erica scoparia, et comprend plus de 7500 étangs résultant de l’extraction de roches siliceuses entre le IXe et le XIXe siècles pour la fabrication de meules.

En savoir plus :