Nous serons heureux de vous accueillir lors des prochains évènements de l’ANEB : l’Assemblée générale le 15 juin à PARIS et les Ateliers PREVIRISQ INONDATION du 29 juin au 1er juillet au GRAND-BORNAND (EPTB ARVE) !

Retour sur le colloque national organisé par l’ANEB, son Pôle-relais Mares et Vallées Alluviales et le SMEAG (Syndicat mixte pour l’étude et l’aménagement de la Garonne) les 22, 23 et 24 septembre 2021 à Toulouse.

Construit avec et pour tous les acteurs (élus, gestionnaires, agents, chercheurs) des domaines de l’Eau, de l’Aménagement et de l’Urbanisme, il vise à contribuer à une meilleure synergie de ces politiques publiques, de leurs pratiques et besoins.

De la planification à la mise en œuvre opérationnelle des mesures de protection, restauration et valorisation, les Zones Humides sont au cœur des échanges :

La journée du 23 septembre 2021 a entièrement été dédiée aux Zones Humides : un ATELIER en salle suivi d’une VISITE de la Réserve Naturelle Régionale Confluence Ariège & Garonne

Avec le SMEAG, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Départemental de la Haute Garonne et le SCoT V3G

Organisée par le SMEAG avec Nature En Occitanie, gestionnaire de la réserve ainsi que la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Au sein des huit autres ateliers, élus et techniciens témoignent de leurs projets, initiatives, démarches (passés, en cours ou à venir), leurs outils pour la prise en compte des Zones Humides dans leurs projets. Ensemble, nous avons souligné les freins, les leviers et les solutions pour une meilleure articulation des pratiques et objectifs de chacun.

Elle apporte une contribution active en tant que tête de réseau représentant les syndicats mixtes de bassin. Elle porte à connaissance de ses membres les travaux et projets déployés (BD Topage, En quête d’Eau, Hub’Eau, Système d’information sur l’eau, etc.). Elle identifie, analyse et se fait le relai des problématiques locales en termes de besoins et usages des données liées à l’eau.

Toutes les actus, les rendez-vous et les ressources Zones humides, mares et vallées alluviales.

Téléchargez la Newsletter n°72

Consultez la page de présentation du Pôle relais Mares et Vallées Alluviales

Ensemble, ils ont brossé un panorama varié des actions que les villages, villes et intercommunalités peuvent mettre en œuvre pour protéger les zones humides, renaturer les cours d’eau, restaurer les mares et haies, aménager en prenant en compte l’eau et la nature, protéger des espèces inféodées aux prairies humides ou encore éduquer à la nature par la pédagogie active.

Vous pouvez revoir toutes les présentations des lauréats sur le site Capitales Françaises pour la Biodiversité !

A noter : les candidatures pour l’édition 2022 autour du thème « Paysage & Biodiversité« sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022.

La Fête des mares est un outil essentiel à la sensibilisation à la protection de l’environnement de nos concitoyens, elle se veut un évènement récréatif et convivial, au plus près de la nature.

Le Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté organise son deuxième séminaire technique régional sur les milieux humides les 21 et 22 mars 2022 à Besançon (25), sur le thème « Restaurer le fonctionnement des milieux humides : dépasser les obstacles »

Ce thème sera développé selon les aspects suivants :

Le séminaire mettra principalement en avant des retours d’expériences lors desquelles des difficultés techniques, politiques, administratives… ont pu être dépassées.

Cécile DIAZ : cecile.diaz@cen-bourgogne.fr

Manon GISBERT : manon.gisbert@cen-franchecomte.org

Le sujet de l’eau est central pour La Roche-sur-Yon qui se situe en tête de bassin versant avec des enjeux importants sur la qualité des masses d’eau, et qui compte une grande diversité de zones humides (125 km de cours d’eau, 550 zones humides, 454 mares référencées dont 70 sur le domaine public).

Consciente des enjeux et de la fragilisation des continuités écologiques aquatiques par l’urbanisation et l’activité agricole, la commune a fait le choix de les restaurer en développant la connaissance de la trame humide et bleue de son territoire : l’effacement d’ouvrages sur la rivière Yon a ainsi permis de rendre 6 km d’écoulement libre. Outre les changements de physionomie du cours d’eau, les bénéfices pour la biodiversité sont d’ores et déjà visibles avec une diminution de la pression des espèces exotiques envahissantes (flore et faune piscicole tels que poisson-chat et perche-soleil) et une meilleure qualité de l’eau. En plus de ces indicateurs, la présence de la Loutre en centre-ville est un signal fort de la qualité de l’environnement urbain.

Dotée d’une solide expertise interne, la commune s’appuie sur un diagnostic de terrain très fin associant de nombreux acteurs techniques et scientifiques (associations naturalistes, établissements d’enseignement supérieur et technique…). La modélisation de ses réseaux écologiques offre un outil opérationnel pour différentes politiques publiques (biodiversité, gestion des milieux aquatique et prévention du risque d’inondation, ressource en eau, urbanisme et aménagement du territoire…), et les travaux de gestion et de restauration des milieux naturels, souvent réalisés en régie, sont d’ampleur et variés.

Éducation à la nature, désimperméabilisation et requalification du milieu urbain complètent ce travail, à l’image de la place Napoléon, autrefois parvis minéral et transformée en lieu de vie et d’eau.

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et l’Office français de la biodiversité (OFB) organisent depuis 2019 des sessions de formation sur le « Suivi de l’évolution de milieux humides pour la gestion et la restauration ». Elle s’inscrit dans le cadre du projet MhéO soutenu par le ministère de la Transition écologique (MTE). Il s’agit d’une formation d’initiation aux Boîtes à outils (BAOs) pour le suivi des milieux humides.

Les objectifs de la formation sont de :

TROIS NOUVELLES SESSIONS POUR 2022

-> Semaine 26 ou 27 en Savoie (73) : ouverture des inscriptions courant janvier 2022 (à suivre sur le CdR Loire Nature)

-> Du 12 au 16 septembre à Agde (34) : inscriptions ouvertes sur le portail de l’OFB

-> Du 3 au 7 octobre sur le site de formation du Bouchet à Dry (45) : inscriptions ouvertes sur le portail de l’OFB

Découvrez dans cette vidéo une démarche de restauration des milieux humides.

L’objectif est de retrouver un cheminement des eaux le plus naturel possible.

A cette fin, les travaux consistent à :

L’étude menée par la DREAL Auvergne Rhône Alpes porte sur les 34 SAGE en phase de mise en œuvre dans le bassin Rhône Méditerranée. Elle est basée sur une recherche bibliographique, l’analyse de la base nationale des règles de SAGE et une enquête effectuée auprès des animateurs de SAGE et des agents de la police de l’eau des DDT-DDTM, à travers un questionnaire en ligne et des entretiens.

Les résultats de l’étude font apparaître une hétérogénéité entre les SAGE. Des préconisations sont proposées en termes de liens avec le code de l’environnement, de moyens à mettre en place, d’outils pour renforcer les relations entre les acteurs et d’outils de communication sur les enjeux des SAGE.

Consultez :

Pour en savoir plus sur la base nationale des règles de SAGE et le projet ORACLE :

https://www.gesteau.fr/base-regles-sage/sage

Présentation réalisée par Mélanie Erostate – Docteur en hydrogéologie,, Chargée de mission Nappes profondes à l’Institution Adour :

Chaque catastrophe naturelle, chaque accident technologique constitue une remise en cause des pratiques et des certitudes. C’est alors l’occasion d’apprendre de l’évènement passé et de rechercher comment créer les conditions nécessaires à la diminution du risque pour l’avenir.

Plus spécifiquement, pour les vallées touchées par la tempête Alex, l’objectif a été de mettre en lumière les pratiques qui ont émergé au cours de la gestion de cet évènement dans le court, moyen et long terme.

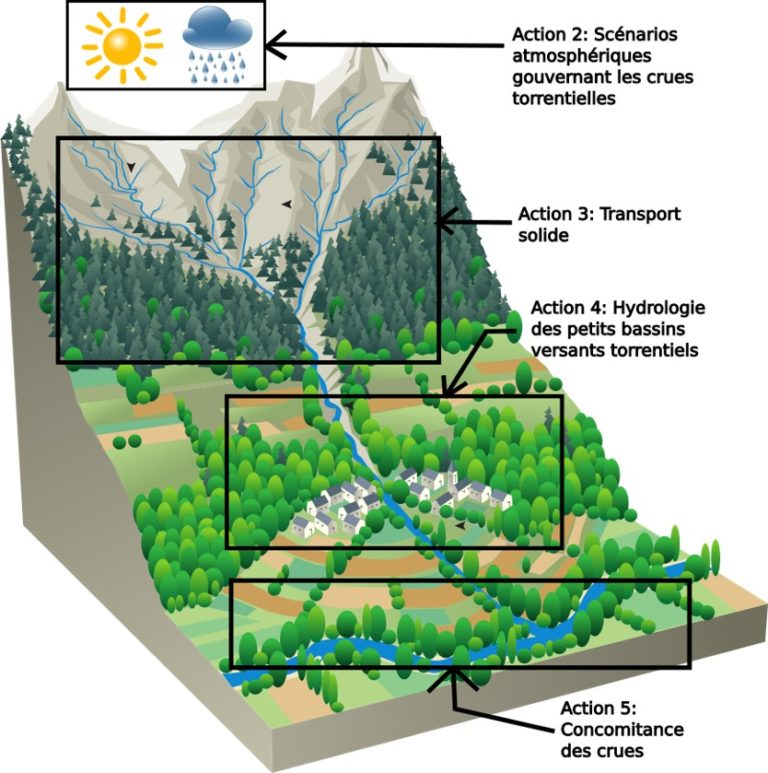

Le projet HYDRODEMO a pour objectif de mieux connaître les risques liés aux crues torrentielles dans les Alpes du Nord et de pouvoir mieux s’en prémunir. Ces phénomènes torrentiels, caractéristiques des petits bassins versants de montagne, peuvent être particulièrement destructeurs car extrêmement chargés en matériau solide. HYDRODEMO (2019-2021) vise à combler un manque critique de connaissance sur ce type d’aléa, tout d’abord en caractérisant l’hydrologie et le transport solide de bassins versants instrumentés, puis en définissant une méthodologie de transposition aux autres bassins versants des Alpes du Nord.

Le programme d’activité présente une vision globale de l’ensemble des activités du Cerema déclinée autour de ses 6 domaines thématiques. Ces orientations sont issues d’une concertation ouverte à l’ensemble des bénéficiaires du Cerema, via les comités d’orientation thématiques, dont l’ANEB fait partie, et les comités d’orientation régionaux.

En quoi consiste le travail de la Commission européenne sur la préservation et la restauration des cours d’eau ? Quelles interactions existent entre la France et l’Europe sur ce sujet ? Quels sont les intérêts possibles et outils disponibles pour les acteurs français ?

Assurer la restauration des cours d’eau est une condition nécessaire à l’atteinte du bon état écologique au titre de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) : « Les Etats membres [de l’Union Européenne] protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface ».

La DCE constitue aujourd’hui un texte majeur dans l’orientation de la politique de l’eau en France et plus largement en Europe. La restauration est orientée vers le « bon état écologique » des masses d’eau de surface, dont une majorité prend la forme de « cours d’eau ».

Cet objectif de restauration et de préservation des cours d’eau est en lien avec certaines politiques européennes comme la directive Habitats ou encore le règlement « anguilles », et plus récemment avec la stratégie sur les infrastructures vertes, ainsi que le Green Deal via sa Stratégie Biodiversité 2030 et son objectif de « restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau […] à courant libre d’ici 2030 ».

Le cadre européen représente ainsi une base importante pour les actions liées à la restauration écologique des cours d’eau. La compréhension des enjeux et des relations entre politiques européennes d’une part, et la connaissance des outils et des acteurs existants d’autre part, sont d’intérêt pour la mise en œuvre des actions sur le terrain.

L’objectif est de redonner au cours d’eau sa mobilité afin de parvenir à son bon état écologique :

Ce projet est financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie, le Département de l’Aude. Il est réalisé avec l’appui du SMMAR EPTB Aude et l’aide des cabinets Opale/ Pure Environnement/AEF/GeoPeka, SF Audits Conseils, des entreprises ActiForest, A, Lavoye BTP, et SDRAT.

Le SBBR poursuit sa politique de gestion des cours d’eau avec le lancement dès 2022 d’un nouveau programme de restauration hydromorphologique de la Berre et de ses affluents.

Site internet du SMMAR: https://www.smmar.org/

Après une phase d’Études préalables, le SMAVD procède à des travaux de confortements des digues à Noves et Chateaurenard en réponse aux crues de 2019 et face à l’automne à venir.

Placés à l’été dans une logique de limitation et de maîtrise des impacts écologiques, les travaux de confortement ont eu pour objectif de stopper l’érosion en réalisant une série d’épis plongeants en bordure de berge. Ces ouvrages relativement courts sont constitués en enrochements lourds, chaque bloc faisant de 1 à 3 tonnes. Profondément ancrés sous le niveau d’eau, la majeure partie de ces protections ne sera plus visibles une fois les travaux achevés.

Début février 2021, l’ensemble du sud-ouest a fait face à de fortes inondations. Sur le bassin du Lot, c’est la plus forte crue depuis 2003. La crue de février 2021 sur le bassin du Lot a marqué les esprits, non par son impétuosité, mais par les dégâts qu’elle a engendré (bateaux emportés par les flots). Une piqûre de rappel sur un territoire soumis aux risques d’inondations.

Le syndicat mixte du bassin du Lot (EPTB Lot) travaille avec ses partenaires territoriaux afin de réduire les conséquences de ces aléas, notamment par le biais d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

L’AAC 2021 « Aménageons avec la pluie » vise à encourager l’adaptation de la ville aux enjeux environnementaux, sociaux et climatiques. La démarche repose sur l’incitation à une nouvelle génération d’aménagements avec pour objectif de concilier ces enjeux dans le respect du cycle naturel de l’eau et de concourir aux baignades pérennes en Marne et en Seine.

Le périmètre d’éligibilité est constitué des communes des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93), du Val de Marne (94) et la Ville de Paris. S’ajoutent à ces communes, certaines communes de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et du Val d’Oise (95). Veuillez vous référer au Guide de la démarche pour plus de précisions.

La qualité des milieux aquatiques et la lutte contre l’érosion de la biodiversité associée sont des enjeux prioritaires du 11e programme. L’agence de l’eau Loire-Bretagne accompagne les maîtres d’ouvrage qui proposent des actions de restauration des habitats des espèces cibles concernées par des plans nationaux d’actions (PNA).